L'abbatiale Sainte-Foy de Conques a été construite à partir du IX° sur une étroite terrasse à flanc d'un coteau escarpé, puis élargie de la fin du XI° au début du XII° siècle selon un plan en croix latine à déambulatoire, pour l'accueil des pèlerins dont elle est une étape majeure sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La grande expansion de Conques du XI° siècle devait permettre à l'abbé Odolric (1031-1065) d'entreprendre, sur l'emplacement de la basilique du X° siècle, la construction de l'abbatiale romane actuelle. Les premières campagnes de travaux se soldèrent par l'édification des parties basses du chevet, abside et absidioles notamment, dont les murs se caractérisent par l'emploi d'un grès de couleur rougeâtre, extrait des carrières de Combret, dans la vallée du Dourdou.

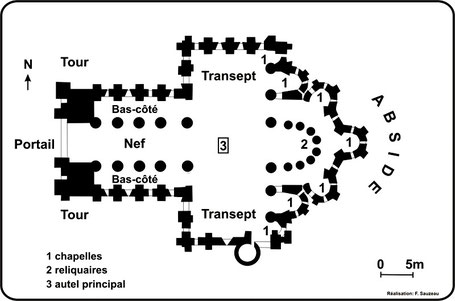

Le plan et la structure

C'est l'accueil et la circulation des foules qui ont déterminé la structure de l'abbatiale. Les bas-côtés qui encadrent la nef canalisaient les pèlerins en direction du déambulatoire dont le

demi-cercle entoure le chœur, lieu d'exposition de la Majesté de sainte Foy et des divers reliquaires.

La nef et les deux bras du transept, aux dimensions généreuses, sont capables de contenir des centaines de fidèles et permettaient à tous de voir le prêtre en train d'officier au maître-autel,

alors implanté à l'intersection des deux axes perpendiculaires, sous la coupole. En cas d'affluence exceptionnelle, on pouvait encore utiliser les vastes tribunes ajourées d'arcades

géminées.

À l'Est, les sept chapelles ouvertes sur le déambulatoire et sur le transept multipliaient le nombre des autels secondaires et autorisaient la célébration simultanée de la messe par les prêtres.

Le tympan, entre enfer et paradis

Le dédale de ruelles nous conduit sur le parvis de l’abbatiale. Notre regard est irrésistiblement attiré par le tympan du Jugement Dernier. Le foisonnement de personnages nous donne le vertige.

L’ensemble se déploie autour de la figure surdimensionnée du Christ avec, à sa gauche, l’enfer où règnent violence et agitation quand, à sa droite, au paradis, tout est paisible. Nous nous

imaginons dans les pas des pèlerins de Compostelle, accueillis ici-même par milliers depuis le XI° siècle.

Le vaisseau central

Une fois franchi le narthex couvert d'une voûte basse un peu écrasante, le visiteur perçoit l'élancement audacieux de l'édifice, ce véritable jaillissement du vaisseau central qu'accentue encore

son étroitesse.

Puis, en analysant cette architecture si propice à la prière, il découvre vite qu'elle s'exprime dans les formes les plus simples possible : le plein cintre pour les arcs, des verticales pour les

supports, sans aucun ornement pour en atténuer la rigueur et la sévérité en dehors des chapiteaux.

L'élévation est à deux niveaux. Les grandes arcades, étroites, sont surmontées de baies géminées correspondant aux tribunes. Les piles sont alternativement cruciformes et rectangulaires. Ces dernières sont agrémentées de colonnes engagées sur leurs quatre faces.

Transept

La croisée est surmontée d'une coupole gothique du XV° siècle, la précédente s'étant effondrée. Sa clef de voûte est ornée du blason de l'abbé qui l'a fait reconstruire. Le tambour est percé de baies cintrées. Les trompes abritent des statues qui ornaient l'ancienne coupole.

A la croisée du transept, on voit dans les trompes de la coupole, d'un côté les têtes de saint Pierre (Nord-Ouest) et de saint Paul (Sud-Ouest), de l'autre deux statues d'archanges aux ailes largement déployées ; l'une d'elles porte un phylactère où se lit l'inscription Gabriel Arcangls (Nord-Est), l'autre de Saint Michel (Sud-Est). Ces statues ont dû être rapportées au moment où on procéda aux derniers travaux d'architecture ; elles présentent des restes de la peinture dont elles étaient décorées. Postérieures aux chapiteaux à personnages placés à l'intérieur de l'église, elles doivent être rapprochées des grandes figures du transept et du tympan.

Triptyque de l'Annonciation (Transept Nord)

Au centre du mur, les statues de l'Archange Gabriel et de la Vierge sont abritées sous deux arcades retombant sur trois colonnettes munies de chapiteaux à feuilles d'acanthe. Ainsi la colonnette

médiane sépare les deux personnages.

- L'Archange, de profil, la tête inclinée, fléchit les genoux devant la Vierge ; il tient un phylactère où on lit ces mots : Gabriel Angelus.

- La Vierge de face, debout, lève la main droite dans un geste de surprise. De la main gauche, elle se débarrasse de sa quenouille ; elle la tend à sa servante qui tient déjà une pelote de laine

; cette servante, de plus petite taille que la Vierge, se trouve en arrière sur le côté latéral, séparée elle aussi de la Vierge par une colonnette.

Comme le tympan, ces sculptures étaient peintes, mais la peinture s'est effacée, sauf le voile blanc qui entoure le visage de la Vierge, puis tombe sur la poitrine, et ce visage qui est d'un ton de chair pâle.

A gauche, Isaïe porte une longue barbe ; il est revêtu d'une robe, d'une dalmatique et d'une chasuble, et tient de la main gauche un haut bâton orné d'une longue tige de feuillage peinte en vert. A la main droite il porte un phylactère qui lui barre le corps en diagonale. On y lit l'inscription : Dixit Isaias exiet Virga de radice lesse. Le bâton fleuri symbolise la tige de Jessé. Sous les pieds du personnage se trouve une tête d'animal ressemblant à un renard qui cherche à briser entre ses dents la racine de cette tige.

A droite, saint Jean-Baptiste, dont la barbe est bouclée à son extrémité, porte sur sa robe un manteau en poil de chameau ; le bras droit levé, il soutient de la main gauche un livre où sont gravés ces mots : Iohannes ait ecce Agnus Dei (Jean a dit : Voici l'Agneau de Dieu).

Le sanctuaire et la vénération des reliques

À la croisée du transept, quatre forts piliers montent d'un seul jet jusqu'aux arcs qui soutiennent, au-dessus du vide, le tambour octogonal de la coupole. Au-delà, le sanctuaire proprement dit

comprend une travée droite prolongeant en élévation la disposition de la nef, puis le fer à cheval du chœur coiffé d'une voûte en cul-de-four allongé.

Autour du sanctuaire, les magnifiques grilles romanes, faites d'enroulements de fer forgé et terminées à près de trois mètres de haut par des pointes acérées, assuraient la protection des

reliquaires contre toutes les convoitises. Derrière elles, les pèlerins se trouvaient cantonnés dans le déambulatoire où ils disposaient de bancs de pierre pour se reposer des fatigues de la

longue marche.

À l'Est de l'édifice, les sept chapelles ouvertes sur le déambulatoire et sur le transept multipliaient le nombre des autels secondaires et autorisaient la célébration simultanée de la messe par les prêtres.

Chapiteaux

Les chapiteaux de l'abbatiale se répartissent pour l'essentiel au niveau des retombées des grandes arcades en berceau plein cintre du déambulatoire, du transept et de la nef, soit à l'étage des tribunes. Les chapiteaux sont principalement à thème végétal, les historiés quant à eux sont peu nombreux.

Le cloître

Le cloître fut élevé à la fin du XI° siècle par l'abbé Bégon III, en contrebas du transept Sud de l'abbatiale, mais il disparut en grande partie au début du XIX° siècle, faute d'entretien. Ses

matériaux servirent alors de carrière aux habitants du village et Prosper Mérimée arriva quelques années trop tard pour le sauver.

Seules furent épargnées, à l'Est, deux petites arcades ouvrant sur l'ancienne salle capitulaire et, à l'opposé, les six baies géminées qui mettaient en communication la galerie occidentale du

cloître et le réfectoire des moines.

Une trentaine de chapiteaux provenant des arcades disparues sont exposés dans la salle lapidaire au sous-sol du musée Joseph-Fau. Sur les corbeilles et les tailloirs, à côté des thèmes animaliers

ou des anges, tout un monde de moines bâtisseurs, de guerriers, mais aussi d'acrobates et de montreurs de singes, fait revivre pour nous la société de ce début du XII° siècle.

Illumination du tympan du Jugement Dernier

La nuit est tombée sur le parvis de l’église, un silence s’installe, nous sommes seuls au monde, un point lumineux apparaît. Figés depuis près de 900 ans, les anges, élus et autres démons

sculptés sur le tympan reprennent vie progressivement par un jeu de couleurs. L’éclairage rouge sang accentue le sentiment d’effroi face aux différents supplices orchestrés par les démons. Peu à

peu, l’ordre revient, le paradis prend l’ascendant par des nuances de couleur bleue. Scène après scène, la lumière se projette sur le peuple des élus jusqu’à atteindre une sensation de sérénité.

Sources

Textes :

Conques - Abbatiale, tourisme-conques.fr

Conques, l'abbaye Sainte-Foy, jalladeauj.fr

Expériences - Nocturnes de conques, tourisme-conques.fr

Les chapiteaux de Conques, Frère Jean-Régis Harmel et Julien Philippoteau, Intediprint, 2017

Les sculptures de l'église Sainte-Foy de Conques et leur décoration peinte, Deschamps Paul, Monuments et

mémoires de la Fondation Eugène Piot, tome 38, 1941, pp. 156-185

Signalétique locale

Plan :

St Foy de Conques PDF,Doc ,Images, pdfprof.com

Photos numériques : 2022

![[NU923-2022-4425] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Parvis](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i5d7dbd04de247363/version/1678099049/image.jpg)

![[NU923-2022-4430] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Portail du Jugement dernier](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ib83ac14ce3df7031/version/1678099049/image.jpg)

![[NU923-2022-4306] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Tympan du Jugement dernier](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ibe4af64f7f71ca62/version/1678099049/image.jpg)

![[NU923-2022-4432] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Façade Ouest](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i2bf351bbc8d8eecc/version/1678099049/image.jpg)

![[NU923-2022-4308] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Nef puis chœur](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i23e5ca0de0d326a3/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4310] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Bas-côté Nord](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/icba9402f1b2a38e9/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4311] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Tribunes ajourées d'arcades géminées et voûte de la nef (vue partielle)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ied1a0253a8ba23bd/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4318] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Bas-côté](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ia69c968595a3a9e2/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4312] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Tribunes ajourées d'arcades géminées et voûte de la nef (vue partielle)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ie9143d2f13d7d687/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4313] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Tribunes ajourées d'arcades géminées et voûte de la nef (vue partielle)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i1bab998259a4bc2c/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4315] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Tribunes ajourées d'arcades géminées et voûte de la nef (vue partielle)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ib999f58c99c1f223/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4322] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Tribunes ajourées d'arcades géminées et voûte de la nef (vue partielle)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i00bcfec8b1726a1f/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4359] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Bas-côté Sud de la nef](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i7605fc178e2c032b/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4360] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Tribunes ajourées d'arcades géminées et voûte de la nef (vue partielle)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i2592024304227df8/version/1682441925/image.jpg)

![[NU923-2022-4364] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Nef puis chœur](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/id16beeb957d6f008/version/1682441987/image.jpg)

![[NU923-2022-4323] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Croisée du transept - Voute du transept Sud](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i194e08c82a59a3b9/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4324] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Transept Nord et chapelles](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i9f646bc706b38b91/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4325] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Croisée du transept - Coupole gothique - Voûtes du chœur (Est), du transept Sud et de la nef (Ouest)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ib7bf10ea302d6930/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4326] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Mur du transept Nord - Groupe de l'Annonciation](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i4bd95e87b32e73ce/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4328] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Voûte du transept Nord - Coupole gothique](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i30b602e9d629d7bb/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4329] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Transept Nord](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i2ebcb466dec44829/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4343] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Voûte du transept Nord - Coupole gothique](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/iebfc7656dc29bb88/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4342] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Coupole gothique - Voûte du transept Sud](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ib6ef49cf0552caba/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4340] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Fresques endommagées qui relatent l'histoire de Ste Foy (Sacristie, partie inférieure du mur du transept Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i498c668d3ec314f8/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4349] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Coupole gothique - Voûte du chœur](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i3805e93fec860757/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4347] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Croisée du transept - Archange Gabriel](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ifee9fedf1ad83f14/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4348] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Croisée du transept - Archange Michel](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ice9301bfc5261f49/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4376] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Croisée du transept - Tête de Saint Paul](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/icae71297b24ac904/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4377] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Croisée du transept - Tête de Saint Pierre](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i1577e7d93843053d/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4351] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Croisée du transept - Archange Gabriel](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i262c90806e79a12b/version/1682513587/image.jpg)

![[NU923-2022-4468] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Clé de voûte de la tour lanterne représentant les armes de Louis de Crevants, abbé de Conques de 1482 à 1496](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i0c8860f90b609b76/version/1682513646/image.jpg)

![[NU923-2022-4330] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Statue du prophète Isaïe (mur du transept Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=682x2048:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/if89ecccbd5301a1b/version/1682349102/image.jpg)

![[NU923-2022-4327] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Groupe de l'Annonciation (mur du transept Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=682x2048:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i6b05477a8ae2165f/version/1682349102/image.jpg)

![[NU923-2022-4382a] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Statue de Saint Jean-Baptiste (mur du transept Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=682x2048:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ifb175d0b104470b0/version/1682350147/image.jpg)

![[NU923-2022-4350] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Chœur ou Santuaire](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ib4fc9d9ceb3390b7/version/1682443541/image.jpg)

![[NU923-2022-4332] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Grilles romanes assurant la protection des reliquaires du sanctuaire](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i374c1a96a8f30345/version/1682443541/image.jpg)

![[NU923-2022-4333] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Grilles romanes assurant la protection des reliquaires du sanctuaire](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i58f27286b6f46b67/version/1682443541/image.jpg)

![[NU923-2022-4338] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Baies géminées (chœur)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ied6ff39892e9ad4a/version/1682443541/image.jpg)

![[NU923-2022-4339] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Chœur (vue partielle)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i94822d483e03919c/version/1682443541/image.jpg)

![[NU923-2022-4346] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Chapelle Sainte Foy (Transept Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i772ce9587ffb49a9/version/1682511993/image.jpg)

![[NU923-2022-4353] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Chapelle Sainte Foy (Transept Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/if9271e5a0b67429f/version/1682511993/image.jpg)

![[NU923-2022-4354] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Autel - retable baroque de la Chapelle Sainte Foy (Transept Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i318f5cbd57438962/version/1682511993/image.jpg)

![[NU923-2022-4316] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Christ aux deux coupes (assis en patriarche, le Christ offre deux vases sacrés, symbole de l'Eucharistie)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/idc80660efbca03fa/version/1682409827/image.jpg)

![[NU923-2022-4317] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Chapiteaux à feuillages](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ie2feea51b6d9ac78/version/1682438413/image.jpg)

![[NU923-2022-4319] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Arrestation de Sainte Foy par Dacien](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ib6e5320c77c34f5e/version/1682409828/image.jpg)

![[NU923-2022-4320] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Arcade géminée des tribunes (vue partielle) - Chapiteaux à griffons avec tailloir sculpté](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i87c6e29ac1cb2295/version/1682437383/image.jpg)

![[NU923-2022-4321] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Arcade géminée des tribunes (vue partielle) - Chapiteaux à griffons (corneilles) ou à feuillages avec tailloir sculpté](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i42d4094a97d0ae48/version/1682434219/image.jpg)

![[NU923-2022-4331] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Ascension d'Alexandre (vêtu d'un pagne, il est agrippé au collet de deux aigles = symbolise l'ascension de l'âme vers Dieu)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/icf62321ec558f49d/version/1683704605/image.jpg)

![[NU923-2022-4335] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Chapiteau à entrelacs et têtes](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ibded712468237781/version/1682438241/image.jpg)

![[NU923-2022-4336] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Chapiteau érodé, en grès rouge](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/icaa9da10be5f0350/version/1682438147/image.jpg)

![[NU923-2022-4337] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Petit masque émergeant d’un motif ornemental à feuillages](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i421c4fefd9dbcad3/version/1682431072/image.jpg)

![[NU923-2022-4341] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : L'ange du Seigneur a libéré Pierre qui le suit - La vision du dragon est empêchée par son aile](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ic8c992187d894e2a/version/1683704661/image.jpg)

![[NU923-2022-4358] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Arrestation de Sainte Foy par Dacien](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ia84d30df4f44ba9e/version/1682356668/image.jpg)

![[NU923-2022-4366] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Bestiaire étrange](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i58320805847d608e/version/1682408720/image.jpg)

![[NU923-2022-4367] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Aigles et fleurs](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i6c3fdb331453b13e/version/1682433700/image.jpg)

![[NU923-2022-4365] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Diable hirsute (Tribune de la nef, côté Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i7203f7b36983e7e8/version/1682406179/image.jpg)

![[NU923-2022-4368] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Beau visage évoquant, peut-être, celui de l'architecte (Tribune de la nef, côté Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i0d204c00f17d8709/version/1682406179/image.jpg)

![[NU923-2022-4369] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Bestiaire étrange](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ia09d26eea311079e/version/1682355638/image.jpg)

![[NU923-2022-4370] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Atlantes (?)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i2f5c3887bfe0cf05/version/1682355367/image.jpg)

![[NU923-2022-4371] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Bestiaire étrange](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i347f15e5c003d823/version/1682355638/image.jpg)

![[NU923-2022-4372] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Combat des chevaliers (la lance traverse le bouclier du combattant adverse, 4 clous forment un carré mais un 5ème les surmonte = l'Esprit est au-dessus des 4 éléments)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/iad9fe56e1eb7ac8d/version/1682406812/image.jpg)

![[NU923-2022-4356] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Sacrifice d'Isaac (à gauche, Abraham - à droite, l'Ange de Yahvé)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i457b4b30e5457abe/version/1682354802/image.jpg)

![[NU923-2022-4375] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Aigles](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/if56cc18ef3d93e1d/version/1682432821/image.jpg)

![[NU923-2022-4345] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Tête de Saint Pierre - Anges avec livre ouvert ou phylactère](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i7deec9be0cd13af5/version/1682433444/image.jpg)

![[NU923-2022-4373] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Lions et dragons](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i02aba2c47438cbc5/version/1682437801/image.jpg)

![[NU923-2022-4388] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Galerie occidentale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/icebf05f84e34b790/version/1682329302/image.jpg)

![[NU923-2022-4389] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Les deux petites arcades situées à l'Est](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i0abecf354e12def2/version/1678101002/image.jpg)

![[NU923-2022-4404] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Les six baies géminées de la galerie occidentale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i30d90852a3a1fc8b/version/1678101002/image.jpg)

![[NU923-2022-4405] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Baies géminées de la galerie occidentale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i3587af3e56f636b2/version/1678101002/image.jpg)

![[NU923-2022-4406] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Baies géminées de la galerie occidentale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i3be6f6b18a01679a/version/1678101002/image.jpg)

![[NU923-2022-4407] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteau de la galerie occidentale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ifb8a5186f5050285/version/1678101002/image.jpg)

![[NU923-2022-4408] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteaux de la galerie occidentale (moines bâtisseurs)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ice5ab808c54a1bfd/version/1682329302/image.jpg)

![[NU923-2022-4409] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteaux de la galerie occidentale (guerriers à pied en armes)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i9b395482104fccd9/version/1683704746/image.jpg)

![[NU923-2022-4410] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteau de la galerie occidentale (visage émergeant de feuillages)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/iec26476a60b418e1/version/1682329604/image.jpg)

![[NU923-2022-4411] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteaux de la galerie occidentale (12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteaux de la galerie occidentale (moines bâtisseurs)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i7039f81ae9c129ea/version/1682329302/image.jpg)

![[NU923-2022-4412] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteaux de la galerie occidentale (guerriers à pied en armes)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i7ba25edcc1a72058/version/1683704746/image.jpg)

![[NU923-2022-4413] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteau de la galerie occidentale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ib43e290f89ecaf62/version/1678101002/image.jpg)

![[NU923-2022-4414] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy : Cloître - Chapiteau de la galerie occidentale (deux oiseaux buvant à la coupe)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i64134456af9b883e/version/1682329302/image.jpg)

![[NU923-2022-4487] 12 - Conques - Eglise abbatiale Sainte-Foy - Aveyron - Occitanie](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=910x10000:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i8d07ec9d11df807e/version/1682407484/nu923-2022-4487-12-conques-eglise-abbatiale-sainte-foy-aveyron-occitanie.jpg)